네이버웹툰 CSO의 인터뷰, 웹툰의 본질을 고민하게 됐다

뉴욕 타임스퀘어에 선보인 웹툰 작품들. 가장 크게 보이는 것은 ⟨선배는 남자아이⟩ (출처=네이버웹툰 제공)

네이버웹툰의 김용수 CSO가 연합뉴스와 인터뷰를 가졌습니다. 인터뷰에서 김용수 CSO가 꽤나 의미심장한 이야기를 했는데요, 그 이야기를 해볼까 합니다. 김용수 CSO는 기자의 '넥스트 비전'이 무엇이냐는 질문에 "우리가 디지털 세상의 디즈니가 될 수 있지 않을까 싶다"고 인터뷰를 열었는데요. 인터뷰에서는 "한국에는 네이버가, 일본에는 라인이 있었지만 미국에는 아무것도 없었다"며 그야말로 "'맨땅'에 지원군도 없었다. 웹툰의 입지는 먼지와 같았다"고 회상했습니다.

그래서 마블코믹스, DC코믹스, IDW, 다크호스, 붐!스튜디오 같은 전통적 그래픽노블 강자들과 협업하면서 다양한 채널을 확보했고, 올해 8-9월에 발표한 디즈니와의 협업까지 이어졌습니다. 여기서 주가가 폭등했고, '웹툰엔터'의 힘보다는 '디즈니의 힘'을 확인할 수 있는 순간이기도 했습니다.

* 웹툰엔터의 키, IP확장 : Read or Watch

여기서 김 CSO는 "아직 미국웹툰이 할리우드 실사영화화 되지 않았는데, 이런 작품이 잘 되면 웹툰에 대한 반응이 달라질 것"이라고 기대하고 있음을 밝혔습니다. 이미 캔바스에서 현지 작가를 발굴하기 시작했고, '웹툰 발 IP확장'이 이용자의 폭을 넓히는 가장 빠른 길이라는 목표가 명확하게 세워진 것으로 이해할 수 있습니다.

2022년 "우리는 스트리밍 되기 전의 이야기(We're the story before it streams)"라는 광고를 뉴욕 지하철에 했다가 항의를 받고 광고를 취소한 적이 있는 네이버웹툰의 입장에서 조심스러운 이야기지만, IP확장이 여전히 '키'라는 점은 변화가 없습니다. 네이버웹툰이 상장하면서 내놓은 미래 전망에서 IP확장을 미래 가장 많은 부분을 차지할 매출분야로 그린 것만 봐도 알 수 있는데요.

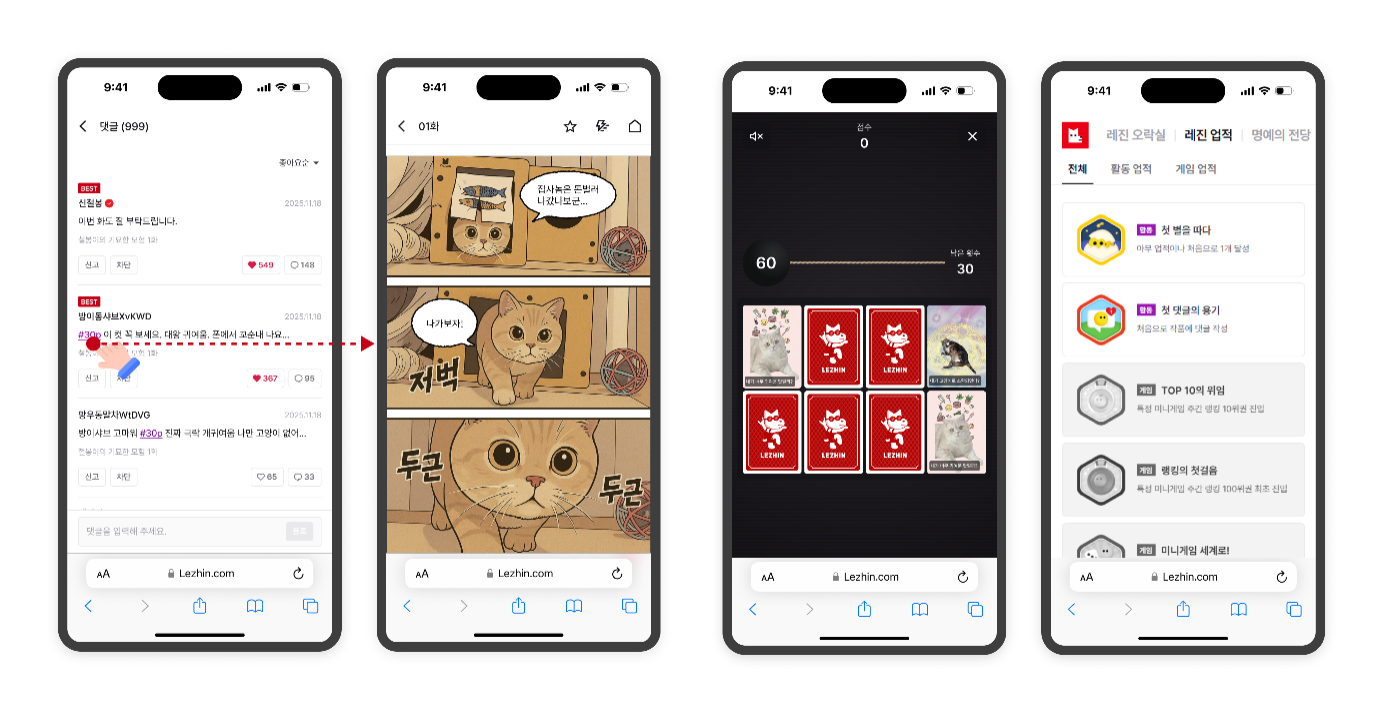

이 IP확장이 단순히 스크롤하는 웹툰을 다른 매체로 옮기는 것 뿐 아니라, '읽는 사람'에서 '보는 사람'까지 확장하는 것을 의미한다고 읽을 수 있습니다. 실제로 김 CSO는 인터뷰에서 '리드 오어 워치(Read or Watch)'를 강조하기도 했습니다. 북미에서는 웹툰 회차를 움직임, 효과음, 성우 음성을 더한 '비디오 에피소드' 기능을 선보인 이유기도 합니다.

우리나라에서도 '컷츠'를 출시하면서 영상으로 웹툰을 '보는' 사람과 스크롤로 웹툰을 '읽는' 사람 모두를 웹툰 앱 안에서 잡아두겠다는 포석이 보이는데요. 결국 더 많은 사람들을 포용할 수 있는 감상방식을 모두 제공하겠다는 이야기로 읽힙니다.

* 네이버가 보고 있는 웹툰의 핵심, 스토리텔링

그러면서 김 CSO는 '웹툰의 핵심은 세로스크롤이 아니라 스토리텔링'이라고 생각한다고 인터뷰에서 밝혔습니다. 스토리텔링만 지킨다면, 형식은 이미지든 비디오든 상관없다고 이야기하기도 했는데요. 이게 가장 흥미로운 지점이었습니다.

흔히 번역을 생각할 때 단어를 단어로 바꾸는 '단어 치환'을 떠올리곤 하죠. 그런데 사실 번역에서는 원천 텍스트의 독자와 타깃 텍스트의 독자가 같은 경험을 하도록 번역하는 것을 가장 중요하게 생각합니다. 그러니까 이를테면 "해리 포터"라는 소설이 있을 때, 영어로 쓰인 것을 한국어로 바꾸면서 "원어로 읽은 것"과 같은 경험을 하도록 번역하는게 제일 중요하다는 이야기입니다.

이건 IP확장에서도 마찬가지입니다. IP확장에 실패하는 작품들은 '원천 텍스트'인 원작을 읽은 경험이 IP확장에서 재현되지 않는 걸 넘어서 그 경험을 해친다고 느낄 때 분노하게 되죠. 결과적으로 이것도 스토리텔링의 문제입니다. 그러니까, 김 CSO는 '스토리텔링', 즉 '독자/시청자 경험'을 지키는 한 그 포맷이 스크롤에 국한될 필요는 없다고 보고 있다고 이야기한 겁니다.

물론 그럼에도 불구하고 스크롤 연출에서만 가능한 것이 영상에서는 재현 불가능할 수 있습니다. 출판만화에서만 가능한 것이 웹툰에서 불가능하듯이 말이지요. 이런 걸 번역에서는 '번역불가능성'이라고 부릅니다. 번역이 불가능한 언어, 우리말에서 대표적으로 꼽히는 것이 '정'이나 '한', '눈치'와 같은 정서적, 문화적 맥락이 포함된 단어들이 많습니다. 이걸 매체로 치환해보면, 스크롤이라는 웹툰의 매체성에서만 가능한 것이 휘발되겠으나 그럼에도 불구하고 '최대한 비슷한 경험'을 스토리텔링에서 제공해야 한다는 이야기기도 합니다.

* '웹툰다운 것'을 고민해야

이 말은 어떻게 보면 '스크롤하는' 웹툰의 특성과 웹툰만이 가진 고유성이 시장의 논리에 의해 빠르게 별볼일 없어질 수 있다는 의미로 해석되기도 합니다. 쇼츠와 릴스에 빼앗긴 시간을 되찾아오는 방식이 스토리텔링을 가미한 또다른 쇼츠라면, 웹툰이 가진 고유한 재미와 아름다움은 어떤 가치를 가지는지에 대한 질문으로 이어집니다. 지난 20년간 웹툰의 스크롤은 아주 빠르게 발전해왔고, 정리하고 논의하는 속도보다 빠르게 발전을 거듭해왔습니다.

네이버웹툰 CSO의 인터뷰에서 읽어낸 이야기에서 이제는 때가 되었다는 생각이 들었습니다. 우리는 웹툰의 본질과 웹툰의 스크롤이 가지는 아름다움에 대해서 더 많이 이야기해야 합니다. 어떤 장면이 우리를 감동시켰는지, '세로로 흘러가는' 이미지가 주는 감동이 어떻게 작동하는지에 대해서 말이죠. 이제 다음 스텝이 '스토리텔링'이라면, 우리는 스크롤이 가진 아름다움과 가치에 대해서, 그리고 '스크롤이 주는 번역불가능성'에 대해서도 이야기를 해야 할 겁니다.

물론 이건 모두의 취향에 따라 경험이 달라지는 시대에 너무 지루한 이야기일지도 모릅니다. 롤랑 바르트의 '풍크툼(Punctum)'을 이해하기 쉽게, 하지만 거칠게 번역하면 '덕통사고' 정도 될텐데요. 그 지점이 모두 다른 시대에, 가장 첨예하게 취향 기반의 소비가 이루어지는 웹툰에서 공통된 아름다움을 이야기하는 것이 어떤 의미가 있느냐고 반문할수도 있죠. 그럼에도 불구하고, 다들 그런 장면이 있잖아요. 남들은 잘 이해하지 못하더라도, 나에게는 깊게 흔적을 남긴 한 장면이. 그런 것이 레거시를 만든다고 저는 생각합니다. 그리고, 웹툰에게도 이제 레거시가 필요한 순간이 오고 있다고 이해합니다.

앞서 이야기했던 2022년 뉴욕 지하철 광고에서, 네이버웹툰은 "우리가 둠스크롤링(계속해서 스크롤을 내리며 새로운 콘텐츠를 찾는 것)을 개발했다"고 이야기했습니다. 하지만 '쇼츠'를 보는 둠스크롤링과 웹툰을 읽는 둠스크롤링은 다릅니다. 웹툰에서 스크롤이 가지는 의미는 독자가 직접 참여하는 서사 콘텐츠라는데 있습니다. 웹툰과 출판만화가 문법이 다를 뿐 '언어'라는 공통점은 같다고 이야기하는 것도 이 때문입니다. 하지만 독자의 능동적 참여가 어렵거나 거의 불가능한 영상은 조금 다르죠. 이 차이를 어떻게 규정하고, 이해할 것인지가 웹툰을 더 잘 이해하는 방법이 되겠네요.

김용수 네이버웹툰 CSO의 이야기는 꽤 흥미로웠습니다. IP확장이라는 키워드로 마치 번역하듯 스토리텔링을 전해주고, 같은 경험을 하게 만드는 것이 네이버웹툰이 보고 있는 가장 첨단의 가치라는 의미로 읽혔기 때문입니다. 확장하고 넓어지는 세계에서 고유성은 강력한 힘입니다. 우리는 이미 콘텐츠에서 그걸 직접 확인하고 있죠. 그럴 때가, 우리에게도 왔습니다.