애정 없는 플레이어는 세상을 망가뜨린다

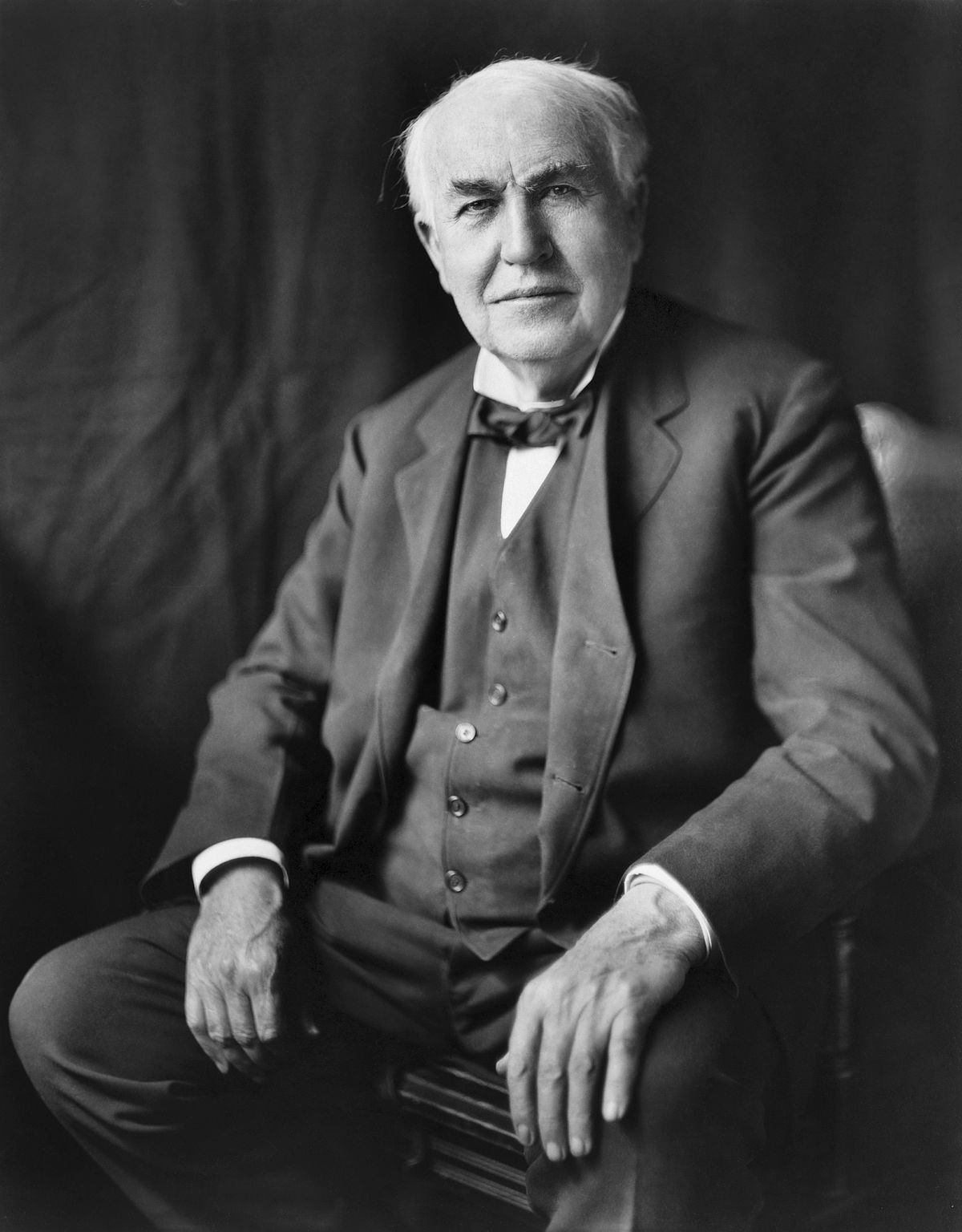

오늘은 토마스 에디슨 이야기로 시작해 보죠. 에디슨은 전구의 발명가, 전기를 대중화시킨 사람, 어릴 때 달걀을 품어서 부화시키려고 했던 꼬마아이 에디슨의 일화 등으로 잘 알려져 있습니다. 위인으로 알려져 있지만 에디슨은 사실 그렇게 좋은 사람은 아니었습니다.

당시 에디슨이 운영하던 회사의 직원이었던 니콜라 테슬라가 에디슨의 직류전기 모터보다 효율이 좋은 교류 전기 모터를 개발했는데, 직류전기 신봉자(?)였던 에디슨은 테슬라의 교류 전기가 위험하다는 걸 보여주기 위해 다양한 ‘쇼’를 기획합니다. 그 중 하나가 사형수를 전기의자에서 처형하는 방법이었습니다.

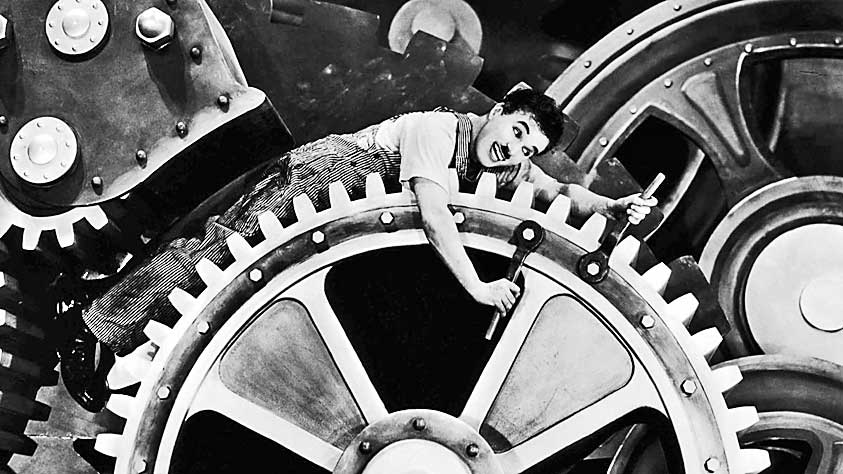

혹시, 에디슨이 영화 사업을 했던 걸 알고 계신가요? 1894년부터 1918년까지 에디슨이 소유했던 기업, ‘에디슨 스튜디오스’, 또는 ‘에디슨 모션 픽쳐스’로 알려진 회삽니다. 이 회사는 “대열차강도(1903)”라는 작품으로 잘 알려진 곳이기도 해요. 하지만 이 영화사를 통해서 에디슨이 하고자 했던 건 자신의 기술력 과시와 마케팅이었습니다. 앞서 말한 테슬라의 교류전기가 위험하다는 걸 과시하려고 “코끼리 전기처형(Electrocuting an Elephant)”이라는 2분 30여초짜리 영상을 찍어 공개하기도 했습니다.

또, 최초로 특수효과를 개발한 조르주 멜리에스(Georges Méliès, 1861-1938)가 만든 “달세계 여행(1902)”이라는 영화를 무단 복제해 판매하고, 영화가 흥행하며 큰 돈을 벌게 됩니다. 물론 에디슨이요. 당시 신생 매체였던 영화는 저작권법의 보호 대상이 아니었다는 점을 악용해 영화 필름을 복제했습니다. 그러면서 자신의 영화 필름은 종이에 인쇄해 인쇄물에 저작권 등록을 해 자신의 영화 필름이 저작권법의 보호를 받게 했습니다.

에디슨의 회사가 “대열차강도” 같은 영화를 통해 만들어낸 업적도 분명 있습니다. 업적까지 폄하할 생각은 없습니다. 다만, 에디슨이 ‘영화’라는 대중예술에 애정이 있었다고 보기는 어렵습니다. 결국 에디슨의 영화사는 유니버설 픽쳐스(1912년 설립), 파라마운트(1914년 설립)등 지금까지 남아있는 업체들보다 훨씬 먼저 생겼지만 그들보다 일찍 문을 닫게 됩니다.

예술로서의 영화에 대한 탐구보다, 자신의 기술을 과시하기 위한 수단으로써 영화를 선택했기 때문에 그 동력이 떨어지자 영화사업을 접은 거죠. 애정 없는 사람은 이렇게 쉽게 버릴 수 있습니다. 그건, 수단이지 목적이 아니기 때문에.

* 웹툰 생태계와 동업자

2017년쯤, 지금은 만화가협회 회장이신 신일숙 작가님이 한 행사장에서 내빈으로 소개를 받으셨습니다. 보통 행사장에서 내빈으로 소개를 받으면 다들 잔잔한 박수로 환영합니다. 그런데, 신일숙 작가님이 소개를 받자 행사장에 환호성이 들렸습니다. “선생님! 팬이예요!”라는 소리도 들렸죠. 신일숙 작가님은 뒤를 돌아 미소로 화답했습니다.

그때 열광적으로 소리친 사람들도 다 작가 분들이었습니다. 어릴 때부터 신일숙 작가님의 작품을 보고 자란 세대가 만화가가 되고, 웹툰 작가가 되어 행사장에서 만나 신일숙 작가님을 소개할 때 환호성을 지른 거죠. 만화-웹툰 산업이 어떤 시장인가를 단적으로 보여주는 예입니다.

독자도, 작가도, 심지어 제작에 참여하는 많은 인원도 애정을 기반으로 이 업계에 들어오게 됩니다. 덕후들이 모여서 산업을 이룬 것이라고 할까요. 애정을 바탕으로 커리어를 쌓는 독자들은 웹툰 업계에서 PD 등 다양한 제작분야에서 커리어를 만들어 나가기도 합니다. 말 그대로 애정으로 이루어진 생태계인 셈이죠.

만화-웹툰계는 작품을 중심으로 돌아갑니다. 그건 ‘만화계’라는 생태계의 핵심입니다. 하지만 생태계가 단일 종으로 꾸려지지 않듯, 그 안에는 다양한 역할을 하는 사람들이 있습니다. 에디터도 그 중 하나입니다. 만화를 그리지 않는 사람이라고 만화계 사람이 아닌, ‘업계 바깥 사람’인 건 아닙니다. 만화에 대한 애정으로 이 업계에 들어와서 일을 하는 사람은 다 같은 만화계 사람들이죠. 그래서 우리에겐 동업자 정신이 필요합니다.

하지만 애정 없는 사람들은 이런 판을 쉽게 망가뜨립니다. 애정이 없기 때문에 기본적으로 ‘덕질’하며 익혀야 할 소양이 없고, 덕분에 어디까지가 선인지를 잘 모르죠. 바로 에디슨처럼요. 영화에 애정 없는 에디슨은 영화사에 큰 족적을 남긴 멜리에스가 결국 파산에 이르게 만들었습니다.

* PD의 진짜 업무

이 가운데서 웹툰 PD의 역할을 논의해볼까 합니다. 웹툰 PD 역시 만화라는 생태계의 일원입니다. 먼저 우리는 웹툰 산업이 참여자의 애정을 기반으로 한 산업이라는 점에 대체로 동의할 겁니다. 만화라는 생태계의 일원이라는 이미지로 가장 먼저 떠오르는 PD, 혹은 편집자, 혹은 기자의 이미지는 <바쿠만>이나 <중쇄를 찍자!> 같은 작품의 등장인물입니다. 이 작품들에서 PD의 역할은 작품에 깊게 참여하는 공동창작자(Co-Creator)에 가깝습니다. 작품에 기꺼이 의견을 내고, 작품 캐릭터 빌딩에도 깊게 관여하는 사람들이죠. 이 방식은 완전히 낭만적이지만, 완벽하게 ‘이상적’이라고 말할 수는 없습니다. 직원으로 일하는 사람이 작품의 ‘창작’의 영역에 깊게 관여하는 건 저작권의 측면에서 위험요소를 남길 수 있기 때문입니다.

자신이 그렇게 ‘공동창작’ 한 작품이 대박을 터뜨리게 되면 노동자가 얻게 될 박탈감도 생각해봐야 합니다. 그걸 ‘애정’으로 퉁치고 지나가면 사실 다른 이름의 착취가 되는 거니까요. 거기에 디지털 방식으로 만들어진 웹툰이 거리라는 장벽을 부술 수 있다는 점도 큽니다. <바쿠만>, <중쇄를 찍자!>모두 편집부에 원고를 들고 가거나, 편집자가 작가를 찾아가는 장면이 나오죠. 실제로 코로나19 초기에 일본의 많은 출판사들이 원고를 받아볼 PD들이 재택근무를 하면서 휴간에 들어가기도 했습니다.

여기서 원론적인 질문을 하나 해 보죠. 작품에 직접 관여하는 것이 PD의 진짜 업무일까요? 그걸 원하는 작가도 있고, 원하지 않는 작가도 있을 겁니다. 또, 철저하게 PD가 개입한다고 해도 월급과 성과급 외에 아무것도 기대할 수 없는 노동자로서의 PD가 작품에 완전히 몰입해서 작가의 수족이 되어주길 바라는 것도 일종의 착취구조를 만듭니다. 때문에 ‘케바케’는 답이 될 수 없습니다. 그럼, PD의 진짜 업무는 무엇일까요? 에디터는 코디네이터와 커뮤니케이터가 PD 업무의 본질이라고 생각합니다.

* 조정하는 사람, 소통하는 사람

계약서로 맺어진 작가와 업체(출판사, 플랫폼, 제작사 등등)는 당연히 힘의 불균형이 있을 수밖에 없습니다. 그것이 정보의 불균형이든, 가진 자본의 불균형이나 아니면 소위 ‘짬밥’의 불균형이든, 결국 업체가 유리한 판이 깔린다고 볼 수 있습니다. 때문에 생길 수 있는 갈등을 소통(Communicate)이라는 과정을 거쳐서 조정(Coordinate)하고, 좋은 결과물을 낼 수 있게 하는 것이 PD의 진짜 업무입니다.

그래서 ‘좋은 PD가 뭐냐’라고 물어보면 ‘좋은 사람과 같은 의미’라고 대답하게 되는 거죠.

코디네이터의 역할은 프로젝트 전체를 조망해 조정이 필요한 곳을 찾아내는 겁니다. 작가가 지쳤다면 왜 지쳤는지, 그때 해결 방법은 무엇인지 찾아내는 것이죠. 커뮤니케이터의 역할은 갈등이나 문제가 생긴 지점을 의사소통을 통해 봉합하거나, 아니면 계약의 양 당사자, 즉 업체와 작가를 설득시켜 갈등의 압력을 줄이는 겁니다.

* 그렇게 일할 수 없는 환경

하지만 현실은 어떤가요? PD는 그렇게 코디네이터로, 그리고 커뮤니케이터로 일할 수 없습니다. 인사권과 급여를 책임지는 기업, 즉 플랫폼이나 제작사가 있기 때문입니다. 그래서 우리에게 PD의 이미지는 플랫폼이나 제작사가 맞춘 일정에 속도를 맞출 수 있도록 ‘독려’ 라는 이름으로 압박하고 재촉하는 사람으로 만들어지고, 이젠 굳어지고 있습니다.

작품을 전체적으로 보고 기획하기엔, 작가와 소통하며 쏟아지는 압력을 조정하기엔 담당하는 작품이 너무 많습니다. 일단 업무를 해내야 하는 PD의 입장에서 작품을 깊게 보기도, 전체적으로 조망하기도, 또 충분히 생각하기도 힘듭니다. 물리적 시간의 한계가 있다는 것, 어떤 방식으로 만들더라도 만화는, 웹툰은 창작의 요소가 있다는 것을 간과하면 곤란합니다. 하지만, 환경이 그렇게 유도하고 있는 건 아닐까, 하는 의심을 지울 수가 없습니다.

여기에 작가가 오롯이 세계를 구축하는 오리지널 창작 작품과, 웹소설 등 원작이 있고 그걸 만화-웹툰의 방식으로 세상에 보여주는 제작 작품의 프로세스도 다릅니다. 두 작품에서 작가의 일이 다르듯, PD의 일 역시 다릅니다. 하지만 이 논의가 어떻게 다른지에 대해서 고민해볼 생각이 과연 얼마나 있었을까요? 저는 조금 회의적입니다.

결국, 개인의 역량에 모든 걸 맡기는 걸 시스템이라고 부를 수는 없습니다. 대단한 사람들의 개인기로 돌파해내는 건 박수칠만 한 일이지만, 모두에게 ‘너는 왜 못해?’라고 말하는 건 해선 안되는 말입니다. 애정을 바탕으로 산업계가 만들어지고, 그 위에 재능으로 돌파하는 천재들이 즐비한 업계지만 그럼에도 불구하고 새로운 것을 선보여야 하는 업계인 만큼, ‘빈 공간’이 필수적입니다.

그래서, 웹툰 PD의 가장 기본적인 업무 중 하나는 작품을 발굴하고 작품이 세상과 만나게 하는 겁니다. 그러기 위해선 지금 우리의 빈 공간, 그리고 그 작가의 작품이 들어가면 어떤 파급을 만들어낼지를 파악할 수 있는 빈 시간, 떨어지는 애정을 다시 끌어올릴 수 있는 마음의 여유가 필요하죠. 그런데 지금, 우리는 그걸 하고 있나요.

애정이 있는 사람조차 애정이 바닥나 이 곳을 떠나게 만들고, PD는 PD대로, 작가는 작가대로, 평론가는 평론가대로 각자의 생각만 난무하고 업계 전체를 조망할 수 없는 시간은 아닌가 생각해보게 됩니다.

* 신뢰와 동업자정신

최근 소셜미디어에서 자신의 경험을 공유한 작가님을 두고, 해당 플랫폼은 “선택권을 주었다”고 말했습니다. A라는 선택지는 플랫폼의 의견대로 가는 것, B라는 선택지는 작가의 의견대로 가되 플랫폼이 줄 수 있는 혜택을 대폭 축소시키는 것. 우리는 이걸 선택이라고 부르지 않습니다. 협박이 없었으니까, 자유롭게 선택하시라고 말했으니까 괜찮을까요. 이런 행동들 하나하나가 커뮤니케이션의 실패고, 신뢰를 깎아먹고, 애정을 바닥나게 만드는 행동들인데요.

또, 플랫폼이 주장한 것이 모두 맞다고 쳐도 문제입니다. 정말로 오해가 있었고, 정말로 ‘선택권’이 주어졌지만 작가가 그걸 선택했다고 쳐도 말이죠. 결국 작품을 담당하는 PD가 작가와 의사소통에 완전히 실패해 고통을 호소하는데, 여기에 플랫폼의 책임이 하나도 없다고 말할 수 있을까요? 저는 아니라고 생각합니다. 커뮤니케이션의 사슬을 타고 올라가면, 결국 플랫폼이 나오게 되어 있으니까요.

네, 플랫폼은 기업입니다. 기업은 이윤을 추구하고 이윤을 위해서는 비인간적인 일도 한다. 잘 알고 있습니다. 그런데, 그렇게 해서 애정을 가진 사람들을 다 떨궈내고 나면 무엇이 남나요?

설득과 이해와 조정의 과정을 포기하면, 힘과 힘이 맞붙어서 강한 쪽이 이기거나, 규모와 규모가 맞붙어 소모전을 펼쳐 큰 쪽이 이기는 것. 그건 애정이 아니라 분노와 이기심이 만든 지옥입니다. 물론 자본주의 사회에서 자본 바깥을 상상하긴 어렵습니다. 하지만 그 안에서 ‘어쩔 수 없다’고 굴복하는 것과, ‘그럼에도 불구하고’ 대화의 물꼬를 트는 것 사이에 그렇게 큰 간극이 있다고 생각하지 않습니다.

다시, 만화와 웹툰 얘기로 돌아와 볼까요. 우리는 애정으로 여기에 모였습니다. 우리는 동업자여야 합니다. 애정을 기반으로, 만화가 너무 좋아서 이 곳에 모인 사람들이 있습니다. 물론 때로 그 애정과 애착을 거두고 냉철하게 보아야 할 때가 있지만, 그 때조차 시선은 따뜻해야 한다고, 에디터는 믿습니다.

자본주의 사회에서 많은 경우에 소통과 조정은 이미 가지고 있는 돈의 크기로 결정됩니다. 돈이 더 많은 사람이 다른 사람에게 ‘협상’을 시도해서 시간과 재능을 빌리는 식이죠. 여기엔 창작의 기쁨이나 고통은 배제됩니다. 들인 돈이 있으니, 결과가 나와야 하는 기계적인 프로세스가 지배합니다. 이걸 견딜 수 있게 하는 건, 이 생태계의 근간을 이루는 애정입니다.

다시, 스튜디오 제작 작품이건 개인 작가의 창작 작품이건, ‘만화’와 ‘웹툰’을 만드는덴 반드시 창작의 순간이 필요합니다. 창작은 여유에서 나오고, 그 여유로운 공간에서 애정이 만들어집니다. 업계인들이 그걸 놓치지 않고, 애정 없는 사람이 세상을 망치기 전에, 우리에겐 이야기할 시간이 필요합니다.